Dornstadter Höfe

Diese Objektpräsentation wurde angelegt von: Studio Urbane Strategien Architektur & Stadtplanung GmbH Martina Baum, Markus Vogl

Basisdaten zum Objekt

Lage des Objektes

Deutschland

Objektkategorie

Objektart

Art der Baumaßnahme

Entwurfskonzept

Fertigstellungstermin

12.2035

Zeichnungen und Unterlagen

Gebäudedaten

Bauweise

Sonstige

Tragwerkskonstruktion

Sonstige

Anzahl der Vollgeschosse

3- bis 5-geschossig

Raummaße und Flächen

Bruttogrundfläche

140.000 m²

Verkehrsfläche

4.855 m²

Grundstücksgröße

160.611 m²

Beschreibung

Objektbeschreibung

Wie wohnt man unter diesen Rahmenbedingungen?

Diese Grundfrage nimmt die Transformationsstrategie zum Anlass, Ort und Programm auf ihre Synergien hin zu betrachten. Ähnlich einem «Ökoton» entsteht aus dieser Kombination des Ruralen und Urbanen ein ganz eigener Lebensraum mit besonderen Typologien in der Architektur und in den Freiräumen, die ihre Basis im Ortstypischen suchen. Ein ländlich urbanes Quartier befriedigt den Wunsch nach Individualität und Rückzugsorten ebenso wie jenen nach Gemeinschaft und Austausch. Nicht das generische Einfamilienhausgebiet, sondern ein Quartier mit Ortsidentität und Qualität zu entwickeln ist das Ziel. Ein Quartier, das einen Namen trägt, identifizierbar ist und eine dem Ort entsprechende bauliche wie atmosphärische Dichte entwickelt:

«Die Dornstadter Höfe»

Grundordnung aus Höfen, Dorfboden und Saum

Die städtebauliche Grundordnung aus Hofstellen, Dorfboden und Saum bildet eine robuste und qualitätsvolle Struktur für das Quartier. Diese drei

Elemente bieten die gewünschte Bandbreite von öffentlichen, gemeinschaftlichen und privaten Räumen in den Freiräumen wie der Architektur. Das Quartier wird in Phasen entwickelt und bietet Spielraum durch die Ordnung in den Höfen. Eine programmatische und typologische Bandbreite sowie unterschiedliche Miet- und Eigentumsmodelle sind möglich.

Dorfboden

Die Haupterschließung des Quartiers erfolgt über den Hubertus- und Bodelschwinghweg, von dem aus der Dorfboden als Haupterschließung u-förmig alle Höfe über diesen öffentlichen Freiraum zusammenbindet. Der Dorfboden ist der «Ort für Alle» und als «Begegnungszone» ausgebildet, dient sowohl als Fahrgasse wie auch Aufenthalts- und Spielfläche. Auf dem Dorfboden sind Stellplätze für car- sharing, bikesharing (Elektrofahrräder), Gästeparkplätze und Kurzparker angeordnet. Öffentlichere Programme in den Gebäuden am Dorfboden profitieren von der guten Erschließung, Lagegunst und Sichtbarkeit und können hier das Wohnen ergänzen. Vom Dorfboden aus führen Feldwege in den grünen Saum und weiter in die Landschaft. Im Nordosten ist eine Quartiersgarage vorgeschlagen als «Speicherhaus», welche von allen Höfen genutzt werden kann. Hier können auch weitere Sharing-Angebote untergebracht werden sowie bei Bedarf auch andere Nutzungen im Erdgeschoss und die Energiezentrale des Areals.

Das Bestehende

Basis des Entwurfs ist die Identifizierung von bestehenden Qualitäten, die in einer sogenannten Schatzkarte zusammengefasst sind. Diese Schatzkarte beschreibt Elemente, die den Ort charakterisieren und in seiner Entwicklung bedeutsam waren. Diese Elemente werden möglichst erhalten und weiterentwickelt bzw. neu interpretiert. Ein sensibler Umgang mit

Freiraumelementen wie dem ortsprägenden Baumbestand oder der Obstbaumwiese, aber auch die Wiederinwertsetzung von Orten wie den Kirchen oder den Friedhöfen sind dabei selbstverständlich.

Ortsidentität

Die Schatzkarte wird ergänzt durch Überlegungen zu ortsspezifischen Bautypen und Freiräumen. Die identifizierten Bautypen der Region Hofstelle mit Hofhaus, Scheune, Stall und Silo sowie den entsprechenden Freiräumen Hof, Garten, Wiese und Feld bilden die Basis des Entwurfs auf der städtebaulichen, architektonischen und freiraumplanerischen Ebene. Sie bieten Ansatzpunkte für die Entwicklung eines ländlich urbanen Quartiers aus der Modifizierung und Weiterentwicklung durch die Konfrontation mit einem urbanen Lebensstil der Bewohner*innen. Aus dieser Kombination entstehen neue Typologien, die sich aus dem Kontext heraus entwickeln. Gelingt es, ein ablesbares Quartier mit hoher Gestaltqualität und Ensemblewirkung zu entwickeln, ist dies die Basis für eine langfristige Werthaltigkeit und Qualität.

Nachbarschaft

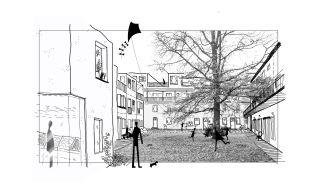

Auf einer Hofstelle bilden die Gebäude einen Innenhof für die Hofgemeinschaft aus und artikulieren den Hof nach außen. Der Eingang in den Hof wird durch einen Rücksprung besonders betont. Bestehende Bäume werden behutsam integriert und raumwirkend inszeniert. Die Gebäude bilden eine Nachbarschaft aus, die sich den gemeinschaftlichen Innenhof teilt und entsprechend ihrer Bedürfnisse gestaltet. Innerhalb der Hofstellen ist eine große Varianz architektonischer Typologien und Wohnformen möglich. Die gezeigte Bebauung im Rahmenplan ist hierfür ein Vorschlag. Wichtig sind die Schwellenbereiche zwischen den gemeinschaftlichen und privaten Flächen. Die Neuinterpretation der ortstypischen Bautypen «Hofhaus», «Scheune», «Stall» und «Silo» erlaubt vielfältigste Wohnformen von Geschosswohnungen in unterschiedlichsten Größen, Maisonetten und erdgebundenem Wohnen. Sondernutzungen wie im «Schulhof», «Pflegehof» oder der «Dorfhof» ergänzen die dem Wohnen und Arbeiten in verschiedenen Kombinationen gewidmeten Höfe. Die Vergabe und Entwicklung der Höfe soll durch Konzeptvergabe bevorzugt an Baugruppen oder kleine Genossenschaften erfolgen, um dadurch die Möglichkeit zu geben, das Quartier aktiv mitzugestalten.

Dorfmitte mit öffentlichen und gemeinschaftlichen Programmen

Die Mitte des neuen Quartiers «Dornstadter Höfe» wird durch die Dorfwiese und das «Dorfhaus» räumlich definiert. Das bestehende «Haus 4» bildet in seiner Baustruktur schon einen Hof aus und wurde in seiner Baugeschichte mehrmals erweitert und umgebaut. Dies ist für uns der Anlass, dieses Gebäude weiterzubauen. Vom Dorfboden dreiseitig umschlossen, bildet es die Fortsetzung des «Öffentlichen» im Gebäude. Durch seine frühere Funktion als Mensa und Kantine können die stützenfreien großen Räume für vielfältige gemeinschaftliche, quartiersrelevante oder sogar der Gesamtgemeinde dienliche Nutzungen verwendet werden. Seine städtebaulich-architektonische Kapazität ermöglicht hier einen Kindergarten, ein Gemeinschaftshaus, ein Dorfcafé wie auch einen kleinen Dorfladen. Das Potenzial des Gebäudes erweist sich auch im Dachgeschoss, welches aufgrund seines hohen Dachstuhls und der langen Schleppgauben gut für die Schaffung eines Wohnangebotes z.B. für Mitarbeiter*innen der Gemeinde oder der benachbarten sozialen Einrichtungen geeignet ist. Die barrierefreie Erschließung erfolgt über einen Laubengang, der bisherigen dunklen Innenflure durch eine gemeinschaftliche Begegnungszone ersetzt.

Beschreibung der Besonderheiten

Größe des Areals / 16,1ha

Gebäudebestand / 19

Abriss / 5

Augenblicklich in Nutzung / 5

Untersuchung städtebaulich-architektonische Kapazitäten / 9

Transformation in Dornstadter Höfe

/ 16 Baufelder als «Höfe» und

/ Nachverdichtung mit 48 Gebäuden und

/ ein «Speicherhaus» als mgl. Energiezentrale und für die Parkierung

Denkmalschutz

/ Pförtnerhaus, zwei Kapellen und zwei Friedhöfe

Erschließung

/ Dorfboden als inklusiv geplanter öffentlicher Raum mit ca. 1,3ha

/ davon notwendige Erschließungsfläche 0,6ha

Freiraum

/ Dorfwiese, Friedhöfe, Hügel, Streuobstwiese und Saum mit ca. 2,4ha

Parkierung

/ Sammelgarage am Bodelschwinghweg als «Speicherhaus»

Art der künftigen baulichen Nutzung

/ Transformation in einen gemischt genutzten Ortsteil von Dornstadt mit dem Schwerpunkt Wohnen, Ausweisung als Urbanes Gebiet (MU) nach BauNVO;

Anzahl der Wohneinheiten

/ Je nach Verhältnis von Wohnen und Arbeiten können bis zu 800 Wohneinheiten auf dem Areal der «Dornstadter Höfe» entstehen.

Nachhaltigkeit

Auszeichnungen

Nichtoffener Städtebaulicher Ideen- und Realisierungswettbewerb mit vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren „Neues Wohnen und Arbeiten im ehemaligen BPZ in Dornstadt“ / 2017 / 1. Preis

Schlagworte

Objektdetails

Gebäudespezifische Merkmale

Anzahl Wohneinheiten

800

Das Objekt im Internet

Objekte in der Umgebung

Ähnliche Objekte